Alle reden vom Sesselfurzer aber niemals über dessen Furz. M.E. ist es wichtig, auch seine Seite zu beleuchten. Haben wir jemals über diese flüchtigen Genossen nachgedacht, der doch so einiges in Wallung bringen kann? Zugegebenermaßen, handelt es sich hier um Fiktion, denn fragen konnte ich ihn nicht, auch wenn er mir schon einige Male persönlich untergekommen ist. Aber ich denke, ich habe mich gut in ihn hineinversetzen können. Hier also aus meiner Reihe, der für Ukulele geschriebenen Songs: Sesselfurz. Viel Spaß.

Lied: „Fröhlich“

Der Titel „Fröhlich“ sagt bereits, was ich hier im Text nicht nochmal wiederholen muss. Ich dachte mir, es wäre an der Zeit, ein weiteres meiner Ukulelelieder, die ich im vergangenen Jahr geschrieben und aufgenommen habe, mit Euch als Demo zu teilen. Dieses zu diesem Zeitpunkt insbesondere, weil erstens die Arbeitswoche wieder anfängt und zweitens, weil so mancher aus dem Urlaub zurückkommt und in den Alltag zurückstürzt. Drittens wäre da noch der Anfang des Schuljahres. Außerdem schlechte Laune. Und nochmehr, wofür man etwas Aufmunterung braucht. Nun, vielleicht stimmt dieses Lied nicht jeden fröhlich. So ist es auch gar nicht gedacht. Es beschreibt eher, als dass es motiviert. Also viel Spaß dabei.

Yin Yang

Erkenne den Schmerz und dramatisiere ihn nicht. (Grob zusammengefasste Anweisung aus einer Meditationsübung)

Gerade zu Stoßzeiten gleicht die S-Bahn einer prall gestopften Wurst, in der sich die Passagiere wie gedrehtes Fleisch im Darm zwischen Tür, Trennscheiben und Sitzen, auf Stufen und unter Gepäckablagen passgenau und unter höchster räumlicher Effizienz zu passe quellen, sodass noch ein bisschen Platz für Gewürze und Salz bleibt. Dabei reiben sie sich aneinander, als wollten sie wie Humboldt, der unentdeckte Ecken des Wissenswerten auf seinen Forschungsreisen entdecken wollte, die intimsten Ecken, der sie umfließenden Passagiere erkunden, um womöglich die eine oder die andere krankhafte Veränderung an deren Körper zu erspüren. Schließlich sind wir heutzutage alle Spezialisten. Und das auf allen Gebieten, auch der Medizin.

Glücklich der, der einen Sitzplatz ergattern kann. Nun wird es den Leser wenig überraschen, wenn ich jetzt enthülle, dass sich die folgende Begebenheit an eben einem solchen Tag unter eben solchen Umständen ereignete.

Zur Zeit des Feierabendverkehrs also stehe ich auf dem Bahnsteig. Die Menschen pressen sich hier im Angesicht der Gleise nahezu auf Tuchfühlung aneinander. Ich versuche, entgegen jeden Widerstandes und entgegen jeder Attacke anderer Reisender, meine Spitzenposition zum Haltepunkt der Waggontür zu bewahren, denn schließlich war ich es, der rechtzeitig an der Stelle des errechneten Bahneinstiegs bereitstand. Das demonstriere ich hier deutlich. Hier geht es ums blanke Überleben.

Doch plötzlich, wie aus heiterem Himmel, wie ein Sonnenstrahl, der durch eine Rotte Haufenwolken schießt, drängt ein Mann, vielleicht ein bis zwei Zentimeter kleiner als ich, auf den Bahnsteig und vermag die Menge, unter der Inangriffnahme der Fortsetzung seines Weges zu spalten, wie Moses das Rote Meer. Dieser Mann ist mir bereits des Öfteren aufgefallen. Klein. Kompakt. Sportlich. Immer ganz in schwarz. Die Arme seitlich einen kleinen Bogen beschreibend ausgestellt, als ob seine Muskeln es nicht anders zuließen. Sein Gang stets leicht bedrohlich breit, sodass man automatisch Platz macht. Machen muss. Sich dazu verpflichtet fühlt. Seine Unterhaltungsmedienohrstöpsel sind, da bin ich mir sicher, absichtlich provokant auffällig gewählt, da deren Kabel abstehen, als führten sie senkrecht in die Gehörgänge. Ein jeder weiß sofort: „Den brauchst Du nicht anzusprechen, der hört sowieso nichts“. Er sieht damit allerdings auch ein bisschen wie Dumbo der Elefant mit durchsichtigen Ohren aus. Seine Erscheinung wirkt, ungebrochen durch die irritierend lächerlichen Ohrhöhrerkabel, so als könne er seinen Walzengang ungehindert durch die Menge fortsetzen. Seine Schultern dabei ausgestellt. Alles ausgestellt.

Er kommt. „Du hast Platz zu machen.“ In mir stellt sich schon der erste Widerwille ein. Meine Gedanken kreisen darum, wie ich meinen Platz, meine noch sichere Position gegen ihn verteidigen kann. Diese impertinente Person mit ausgehöhlten Tragflächenohren wird mir hier keine Konkurrenz machen. Ich werde meinen Mann stehen.

Er stellt sich hauteng neben und leicht vor mich. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein klein wenig nach hinten und leicht seitlich auszuweichen. (Genaue geometrische Daten mit Winkelangaben und Lageskizzen würden den Rahmen dieser Geschichte womöglich sprengen, weswegen ich sie an dieser Stelle bewusst auslasse.) Der Kerl weiß genau, wie er seinen Platz holt. Der Niki Lauda des S-Bahnsteigs. „Da ist einer an der Spitze? Ach, da geh ich einfach hin und damit ist alles geritzt.“ Das Leben gibt ihm Recht. Meine Einstellung, all meine gerade noch gefassten Vorsätze sind hin. Wieso wirke ich so kraftlos? Schlaff. Ich entschließe mich, meine Kraftlosigkeit sofort in eine Zen-Entspanntheit zu überführen. Das verleiht meiner Psyche schnell neue Flügel. Flügel, die Dumbo der löcherohrige Elefant mit O-Armen und O-Beinen nicht hat.

Jetzt bin ich bereit für den Einsatz. Ich habe mich mental zurechtgerückt. Ich werde, auch wenn ich diesen Kampf, der eher ein Überfall auf einen Wehrlosen war, verloren habe, diese Schlacht nicht einfach so an ihn geben. Ich habe noch ein bisschen Restwürde. Ein bisschen. Restwürde.

Und da geziemt sich auch endlich die S-Bahn, in den Bahnhof einzufahren. Die Menge kommt sofort in Bewegung. Es beginnt ein unruhiges Getrappel auf der Stelle mit nur wenigen Zentimetern Bewegung und Landgewinn in verschiedene Richtungen. Es gilt, etwaigen Ungenauigkeiten beim Halten der S-Bahn, durch dynamische Positionswechsel, vorzubeugen. Wie mit dem Lineal ausgemessen, kommt die Tür perfekt an meiner alten Position, die jetzt von Dumbo in Black eingenommen ist, zum Stehen. Die Leute strömen aus der Bahn. Und kaum, dass der Letzte die Tür verlässt, schiebt sich der Mob vom Bahnsteig in den Waggon. Es scheint, als wären alle Plätze in Windeseile besetzt. Als bekomme man eine schlimme, zum sofortigen Tod führende Krankheit, wenn man keinen Sitzplatz bekäme. Durch das Gewühl entstehen Menschenstrudel. Einer dieser Strudel spült mich an eine Spitzenposition, wodurch ich, nahezu ohne mein Zutun, auf einen Platz am Gang katapultiert werde. Ei, was für ein Glückspilz ich auch bin! Der Platz neben mir am Fenster ist auch noch frei.

Ich sehe Dumbo, den Man in Black und kann seine Wut, seine Spitzenstelle zum Platzergattern verloren zu haben, gut nachvollziehen und winke, alle innerlich aufgebaute Feindseligkeit vergessen, ihm zu, dass er hier, rechts neben mir am Fenster, noch einen Platz bekommen kann. Zum ersten Mal sehe ich einen freundlichen, fast schon menschlichen Zug auf seinem Gesicht. Er lächelt mir für den Hinweis und meine Bereitwilligkeit dankend zu und kommt soeben neben mir zum Sitzen. Ein Gespräch kommt natürlich nicht zustande. Das wäre dann auch eben der eine Schritt zu viel, der die Begegnung zu etwas wirklich Ausgelassenem werden lassen könnte. Außerdem kann er ja nichts hören. Stöpsel im Gehörgang. Muss auch nicht.

Die Menge ist noch nicht zur Ruhe gekommen und es steigen immer weiter Fahrgäste ein. Der Bahnsteig scheint nicht leer werden zu wollen. Im Gang sehe ich einen großen, knorrigen Mann. Von Kopf bis Fuß in einem Ehemals-Weiß gekleidet in einem gewissen Nicht-mehr-Chic. Er stützt sich auf Krücken und wirkt auch sonst älter, so als benötige er einen Sitzplatz. Meine kombinatorische Gabe gibt mir recht. Er hat ja schließlich Krücken. Er muss sitzen. In Bruchteilen von Sekunden analysiere ich, ob bereits ein anderer Passagier bereit ist, ihm seinen Platz anzubieten. Nein. Also springe ich auf. Bedeute ihm, er könne meinen Platz neben Batman, dem gefühllosen Helden ohne Umhang, haben. Er nickt kurz und kommt auf mich zu. In einer perfekten Choreografie gleite ich aus meinem Sitz in die Senkrechte in Richtung Gang, während er sich zeitgleich an meiner linken Seite entlang in den Sitz fallen lässt. Synchron. Es wäre ein wunderbares Erlebnis, gleichend dem erhebenden Augenblick der Übergabe des Partners an den Nächsten, in einer perfekt einstudierten Tanzchoreographie, bei der man im Fluss der Schritte seinen Partner wechselt. River Dance.

Es wäre – wenn da nicht dieser atemverschlagende Hauch wäre, den ich beim Aufstehen auf Lunge genießen darf. Ich stocke und erkenne sogleich, dass ich, ohne es zu wollen, dem Batman in Black gerade eine fiese Retourkutsche verpasst habe. Der ältere bei heutiger Hitze weißwollpullovern gekleidete Mann lässt sich, mit seinem dicken Rucksack auf dem Rücken, in den Sitz fallen. Dabei rutscht er weit in den Beinbereich seines Gegenübers, stellt seine, mit drei vollen Plastikbeuteln behängten, Krücken zwischen die Beine der anderen Reisenden in der Sitzgruppe und bemüht sich keinesfalls um Platzeffizienz. Ganz im Gegenteil. Er klappt seine ausgestreckten Arme, deren Hände noch auf den stehenden Krücken ruhen, nach rechts und links aus, so dass sie wie Tragflächen eines Flugzeugs siegessicher nach außen gestellt sind, um seinen Transpirantien eine höhere olfaktorische Reichweite zu gewährleisten. Die Geste zeigt Wirkung. Er reichert nun die verbliebenen Zwischenräume der Fleisch-Fett-Füllung im S-Bahn-Darm mit Salz, Pfeffer und anderen passenden Gewürzen an, um der Wurst ihr charakteristisches Aroma zu verleihen. Nicht jede Wurst gelingt so herzhaft und facettenreich wie die heutige. Seine Achseldüfte wollen seine Körperflächenausdünstungen übertrumpfen und schwärmen eifrig aus, wie ein Bienenvolk am Morgen, auf der Suche nach dem nächsten Blütenfeld, schleichen zwischen den Leibern hindurch, umspielen Körperwölbungen, Finger, Ohren, kriechen in jede noch freie Ritze und Höhle und finden sich in den Nasenlöchern der Mitreisenden ein, um dort ihren Karneval der Gerüche zu zelebrieren, was sich durch Nasenrümpfen, Atemanhalten, verhaltenes Abwenden, hilfesuchende Blicke und dem peinlich berührten Halten der Hand vor Mund und Nase bemerkbar macht. „Ha, als ob das etwas helfen würde! Macht Euch locker! Das haltet Ihr nicht länger als dreißig Sekunden durch. Und dann schlagen sie um so heftiger zu.“

Ich stelle mich in den Gang, lehne mich seitlich an eine Rückenlehne und sehe, wie Black Dumbo mir einen Danke-auch-Blick zuwirft. Es tut mir leid. Aufrichtig. Unsere Beziehung ist schon beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich habe schon wieder alles falsch gemacht. Ich subversives Element. So werde ich niemals neue Freundschaften schließen.

Die Erinnerung an das perfekte Ineinandergreifen von Bewegung und Form von mir und dem ehemals weißen Greisen genießend akzeptiere ich mein Schicksal, wieder eine Seele verprellt zu haben und beobachte, wie mit jeder weiteren Haltestelle die Plätze um meinen Helden in Schwarz einer nach dem anderen frei werden. Er aber bleibt sitzen. Er wechselt nicht den Platz oder stellt sich gar irgendwo hin. Er hält die Stellung, denn er weiß, dass er nicht entfliehen kann und ergibt sich konsequenterweise wenigstens sitzend in sein Schicksal.

Ich betrachte stolz das von mir erschaffene Kunstwerk, ein Stillleben, eine Skulptur aus schwarz und weiß, jung und alt, sportlich und gebrechlich, gespannt und entspannt, unglücklich und glücklich, passgenau ineinander geformt. Als ob es anders nie ginge. Einander zugehörig, wie es geschrieben steht. Ich bin ein Künstler.

Lied: „Melodie“

Zum Jahresausklang 2024 und Jahresauftakt 2025 habe ich „Melodie“ geschrieben und damit den Anfangspunkt für eine Reihe neuer Lieder gesetzt, die ich auch in den letzten Wochen in einer reinen und einfachen Form aufgenommen habe. Nämlich mehr oder weniger so, wie ich sie geschrieben habe, mit Ukulele und Gesang. Ich will Euch hier nun „Melodie“ vorstellen. Weitere Lieder werden in kommender Zeit folgen.

„Melodie“ liegt mir besonders am Herzen, da es ein sehr persönliches und ehrliches Lied ist. Es ist mir also ein besonderes Anliegen, es auf diese Art und Weise, herausgestellt, wenn auch nur als eine einfache Demo-Aufnahme, vorzustellen.

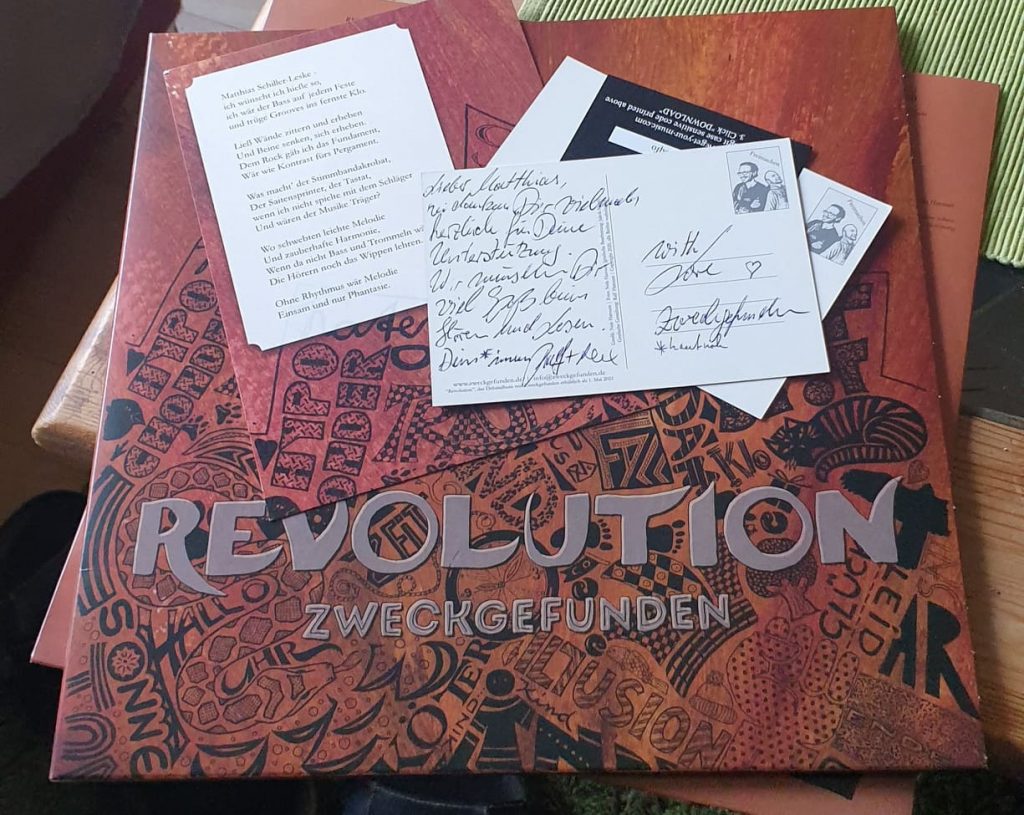

LP: Drei Jahre „Revolution“

Drei Jahre „Revolution“ von Zweckgefunden (Ralf Hatoum und Alexander Hanke) auf Vinyl. Seitdem ist vieles in unseren Leben passiert. Darum hier das Album in voller Länge zum online Erinnern. Aber wir haben noch ein paar Schallplatten. Wer also möchte, bitte melden.

Warum das dreijährige Jubiläum dieser Platte feiern? Erstens, man sollte alles feiern. Warum nicht auch das dreijährige Jubiläum des Erscheinens unseres Albums? Zweitens, in dem Album steckt die Auswahl aus dreißig Songs, die wir in drei Jahren geschrieben, einstudiert und aufgeführt haben. Drittens, der Monat Mai ist dafür gemacht, um zu feiern. Viertens, Vinyl ist immer noch toll.

Außerdem, möchte ich hiermit an ein wunderbares Album erinnern, das leider zur Zeit nicht durch Auftritte bekannt gemacht werden kann. In diesem Album stecken zehn meiner dreißig Lieblingslieder von Zweckgefunden. Wir haben sie mit viel Mühe und Liebe aufgenommen und auf Vinyl pressen lassen. Wir haben eine wunderbare Plattenhülle gestaltet und gestalten lassen. Wir haben … Euch alle lieb.

Im Folgenden möchte ich auf die von mir geschriebenen Songs kurz eingehen:

- Träume: Der sensible Versuch einer Einsicht, der nächsten Generation nicht bedingungslos Werte und Vorstellungen, Gefühle und Bilder weiterzugeben oder aufzudrücken.

- Köterkater: Eine humoristische Abhandlung über das Satthaben, auf die Bedürnisse und Neurosen von Hunden einzugehen und die potentielle Möglichkeit, sich mit einer doch vermeintlich reichlich pflegeleichteren Katze abzugeben.

- Superspreader Hotspot Hypochonder: Eine satirische Beschreibung einer Paranoia, in allem einen Infektionsherd zu sehen, aufgehängt an in der Coronaphase verwendeter Terminologie.

- Nur wegen Dir: Die Geschichte eines Mannes, der die verzweifelten Versuche einer Frau, sich in einer Bar an ihn heranzumachen, nicht versteht und schließlich, als er begreift, Reißaus nimmt.

- Der kleine Mann: Ein Blick auf Schicksale, die wir in unserer Gesellschaft durch unser kurzsichtiges Verhalten erzeugen und hinterlassen.

- Was zählt: Die ironische Betrachtung dessen, was wirklich wichtig ist.

- Revolution: Alle rufen danach, alle gieren danach, alle munkeln darüber, aber keiner will es wirklich. Also bleiben wir lieber noch ein Weilchen auf unserem Sofa sitzen. Denn Veränderung kann auch morgen noch kommen.

Lied: „Rasenmäherortsvorsteher“ in zwei Versionen

Ein Song über die Leiden eines Urlaubers auf dem Land und den Auftrag eines zur Ordnungshaltung berufenen Gartenadjutanten in zwei stilistisch verschiedenen Versionen und Texten, die, im Anschluss an die Kurzerklärung zum Lied, zum besseren Verständnis, für den neugierigen Hörer und Leser abgebildet sind.

Rasenmäherortsvorsteher habe ich im Herbst 2021 geschrieben, als abschließende Verarbeitung meiner tiefgehenden, abscheulichen Erfahrungen des vergangenen Sommerurlaubs an der Mecklenburger Seenplatte. Bis zum heutigen Tage finden sich diese Erfahrungen im täglichen Leben widergespiegelt. Wenn das Laub gefallen ist und hinfort geblasen werden muss. Wenn die Hecke geschoren wird. Wenn Bäume bis zur Unkenntlichkeit, oftmals sogar bis zur Wurzel herunter gehäckselt werden.

Da ich aber immer bemüht bin, mir das Leben nicht zu leicht zu machen und beide Seiten einer Angelegenheit zu betrachten, kam ich während der Aufnahmen nicht umhin, die Idee zu entwickeln, eine zweite Version zu schreiben und aufzunehmen, welche die andere Seite beleuchtet. Deshalb finden sich hier zwei verschiedene Arrangements dieses Liedes mit zwei verschiedenen Texten.

Nun ist es mir gelungen, beide Versionen als Demoversion fertigzustellen.

Die nachfolgend abgebildeten Texte dienen all denen, welchen das verstehende Hören schwerfällt, wie beispielsweise mir, oder nur glauben, was sie Unglaubliches und Unerhörtes gehört haben, wenn sie es schwarz auf weiß lesen können.

Die erste (originale Version) ist die Naherholer-Version. Die zweite, aktuell geschriebene Version, stellt die Perspektive des Ortsvorstehers dar. Die Naherholer-Version, eine eher technoid-akustisch-folkloristische Version, zeichnet die Erfahrungen und Sicht eines Naherholers oder Urlaubers, während die Ortsvorsteher-Version, sich eher einer Populärmusikstilistik bedienend, die Perspektive des „achtsamen“ heimischen Gartenadjutanten beschreibt.

Viel Spaß beim Hören.

Rasenmäherortsvorsteher (Naherholer-Version)

Du fährst mal schön aufs Land

Um Ruhe zu verstehn

Denn da gibt’s keine Menschen

Die auf die Nerven gehen

Du bist bei dir und atmest ein

Du lauschst dem Spiel des Windes

Die Bäume zu beseelen

Der Freude deines Kindes

Die Töne zu verfehlen

Doch dann ist plötzlich alles vorbei

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne ihn da stünden wir allein da

Die Heckenschere und sein Traktorlein

Und sein Laubbläser sie spucken Ruß

Er kann es nicht mal benennen

Sein Motor muss was verbrennen

Koste es was es muss

Du freust Dich an der Stille

die dich nur so umspielt

der Luft im reinsten Sinne

Du hast die Höchstpunktzahl erzielt

Du weidest Dich in Deinem Glück

Du willst nie mehr hier weg

Du kriegst Dich kaum mehr ein

Dies ist der schönste Fleck

Um ganz bei sich zu sein

Doch dann nimmst du alles zurück

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne ihn da stünden wir allein da

Der Gartenhächsler ist nun auch getunt

Und seine Kettensäge springt gleich an

Ein Motor in seiner Hand

Hauptsache wird was verbrannt

Denn sonst wäre er doch kein Mann

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne ihn da stünden wir allein da

Rasenmäherortsvorsteher (Ortsvorsteher-Version)

Ich wohne auf dem Land

Und habe meine Ruh

Natürlich muss gemäht sein

Das gehört doch mit dazu

Respekt ernt‘ ich von überall

Ich achte sehr penibel

Auf Kante und auf Schnitt

Ich bin da auch sensibel

Und denk für andre mit

Denn Ordnung gilt auch nebenan

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne mich stündet Ihr allein da

Die Heckenschere und das Traktorlein

Und mein Laubbläser wir sind zu viert

Und wenn die Nachbarn auch flennen

Ein Motor muss was verbrennen

Damit das mit dem Grün was wird

Am Montag zupf ich Unkraut

Am Dienstag säh ich Gras

Am Mittwoch leg ich Kanten

Donnerstag geb ich Gas

Da sind Hecken und Sträucher dran

Denn am Freitag mäh ich Rasen

Am Samstag brüllt das Rohr

Mit Säge und Laubblasen

Geht’s gegen’s Grünzeug vor

Und ich fahr‘ das Dorf mi’m Minitrecker ab

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne mich stündet Ihr allein da

Der Gartenhäcksler ist nun auch getunt

Und meine Kettensäge springt gleich an

Ein Motor in meiner Hand

‚Schafft Ordnung hier auf dem Land

Ich mach’s für mich und jedermann

Hier kommt der Rasenmäherortsvorsteher mit dem Zweitaktmotorklingenrotor

Fertig kann man nie und nimmer sein

Das elendige Grünzeug geht nicht ein

Ohne mich stündet Ihr allein da

Text und Musik: Ralf Hatoum

Foto von Vietnam Photographer: https://www.pexels.com/de-de/foto/mann-sitzung-sitzen-rasen-11937296/

Geduldüben

„Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt, aber Sie erreichen Ihr Ziel.“ – (weiser chinesischer Spruch aus einem Glückskeks, erhalten nach einem fulminanten Sushi-Mal (japanisch) beim Vietnamesen)

Während ich hier im Bus sitze und meinem leider einfältigen mitreisenden Nachbarduo, dem ich aufgrund des Platzmangels, der Enge im öffentlichen Nahverkehr und der scheinbar gleichen Route nicht entfliehen kann, bei seinen ins Fantastische abdriftenden Rechenübungen lauschen darf, über die sie sich selbst bestens amüsieren, da sie auf immer neue Ergebnisse kommen, schweifen meine Gedanken kurz ab und denken: Geduld. Geduld.

Ich übe mich seit einiger Zeit in Geduld. Eine höchst qualvolle Übung. Da mache ich eigentlich lieber Planks, Squads, Liegestütz – wofür mir nicht der bestimmt heutzutage völlig üblich genutzte englische Begriff, den man nicht braucht, da es ja einen deutschen dafür gibt, man ihn dennoch benutzt, weil es sportlicher oder vitaler, vielleicht moderner, aber bestimmt nicht weltgewandter wirkt, einfällt – seitliche Planks, Russian Twist, und was weiß ich wodurch ich mich sonst quäle, um mich der Einbildung hinzugeben, dass es mir, meinem Körper und meiner Gesundheit gut tut. Und selbst das tue ich nicht gerne. Nein Geduldüben verbraucht bestimmt am meisten Kalorien von all diesen Übungen. Jedenfalls in meinem Fall. Und diese Übung habe ich heute zur Genüge durchgeführt.

Geduld. duden.de sagt zu Geduld, es sei die „Ausdauer im ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas“. Oh, wieviel Geduld ich aufbringen hätte müssen. Ich habe es versucht. Nur der Teil mit dem nachsichtigen, dem beherrschten und dem ruhigen ausdauernden Ertragen oder Abwarten von etwas in der Übung der Geduld will und will mir nicht gelingen. Dennoch mache ich immer mehr Fortschritte.

Besonders schwer fällt mir Geduld, wenn ich sie überraschend aufbringen muss. Unvorbereitet. Aus er Kalten. Und so ist es mir heute ergangen. Ich duldete die lange Anfahrt mittels der öffentlichen Verkehrsmittel. Einfahrt zu einem Routinetermin im Krankenhaus, bei dem meine offene Brusthöhle inspiziert werden sollte. Rohes Fleisch zur Schau gestellt für jeden, der es will.

Eine meiner „beliebtesten“ Übungen in den letzten Wochen und Monaten war, in der Unterhaltung über mein Wohlbefinden plötzlich mit der Frage „Ich hab Fotos davon, willst Du mal sehen?“ hervorzuschießen. Es ist erstaunlich, wie viele tapfer zustimmten, Ablichtungen der Einsichten in meine Brusthöhle zu betrachten. Ich habe das aber nicht als Sozialstudie oder als Mutprobe für mein Gegenüber gemacht. Mir war einfach daran gelegen, eine potentielle Neugier, die womöglich während der Unterhaltung darüber gewachsen ist, wie so eine offene Brusthöhle wohl aussieht, was man sich darunter optisch vorstellen muss, zu befriedigen. Diejenigen, die nicht wollten, ließ ich natürlich sofort zufrieden. Ehrensache.

Weil ich mich unter anderem durch meine Sportübungen in körperlicher Bestvorbereitung für diesen Termin wähnte, war ich umso überraschter, dass ich plötzlich vom von mir sehr hoch geschätzten Chefarzt dazu angespornt wurde, mich für eine Operation am kommenden Montag bereit zu erklären. Es würde der ganzen Wundheilung und dem Fortschritt des Schließungsprozesses der Höhle deutlich guttun. Ich habe selbstverständlich zugesagt. Die Operation und der Krankenhausaufenthalt in der nächsten Woche wären und waren nicht der Rede wert, auch wenn ich mir schöneres von dem heutigen Termin erhoffte als die Aussicht auf und den Entschluss zu einer weiteren Operation. Was allerdings den Auftakt dieser Angelegenheit deutlich Würze verlieh, war ein kleiner Satz, der zu mir herüberflog, begleitet von einem närrischen Augenzwinkern, des bei uns stehenden Oberarztes. „Haben Sie jetzt ein klein bisschen Zeit?“ fragte er mich. Arzthöhrig wie ich bin, eiferte ich: „Ja klar“. Dies was fatal, denn hier begann eine lange qualvolle Übung in Geduld. Geduld.

„Ein klein bisschen Zeit“. Bei der Abbildung von Zeit in Sprache gibt es unzählig viele Dimensionen. Ohne Beispiele nennen zu wollen, komme ich nicht umher in diesem Zusammenhang Spanier oder Südamerikaner zu nennen, die mich haben viel Geduld üben lassen, indem ich auf sie warten durfte. Zeitangaben sind in diesen Kulturen offenbar nur etwaige Richtlinien. Allerdings nicht für einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne, sondern für das Festmachen der Tatsache einer Begegnung oder eines historischen Punktes. Man gibt einen Zeitpunkt für ein Treffen an. Dieser Punkt gilt aber noch nicht einmal als etwaige zeitliche Richtlinie. Nein, er dient nur dem Unterstreichen der Willensbekundung, dass man sich treffen will, denn das Aufkreuzen zum angegebenen Zeitpunkt vollführt nur der Deutsche. Es kann allerdings sein, dass es sich hierbei nur darum handelt, den Deutschen vorzuführen, was mir gerade, während ich diese Worte niederschreibe, auffällt und auch wirklich nicht unwahrscheinlich ist, wobei ich sogar glaube, dass es sich dabei nicht um Gehässigkeiten handelt, sondern eher um ein liebevolles Abklopfen von Stereotypen, die der eigenen Unterhaltung beim Ankommen am Treffpunkt dient „haha haha, der Deutsche war wieder mal pünktlich“. Ich reiste auch einmal mit einer Französin und drei Polen durch Frankreich. Eher durch den Norden Frankreichs. Aber die Französin wollte unbedingt einen Abstecher nach Paris machen, wo sie „eine Kleinigkeit“ zu erledigen hätte. Es dauere alles zusammen nur „cinq minutes, environ“, also fünf Minütchen, ungefähr. Die Polen, die der Pünktlichkeit und dem Einhalten zeitlicher Angaben und Versprechen ebenso wenig abgeneigt waren wie ich, sollten mit mir zusammen, angekommen am besagten Einsatzort der Kleinigkeit, am Auto warten. Warten. Das Nachschlagen des Wortes Warten im Duden erspare ich mir hier, denn Warten hat sehr viel mit Geduld zu tun, weswegen ich es vorziehe, beide Begriffe unter den Begriff Geduld zusammenzuziehen. Ich will hier auch nicht allzu tief in diese Geschichte eintauchen, denn sie kann quälender Bestandteil eines eigenen kleinen Büchleins sein, das ich auch schon eine Weile im Sinn habe. Deswegen kürze ich ab. Wir sahen sie nur kurz auf dem Weg vom Auto ins Gebäude. Dann eine gefühlte Ewigkeit – besonders das Warten am Auto, und das kann mir bestimmt jeder Leser bestätigen, ist ausgesprochen, herausragend, explizit quälend – nicht mehr, bis sie mit wehenden Händen und den flotten Worten „cing minutes, environ“ an uns vorbeirauschte und in ein anderes Gebäude huschte, in dem sie sich wieder lange Zeit vor dem Feind versteckte, denn so kamen wir uns vor. Wie Feinde, vor denen man im Schützengraben in Deckung gehen muss, um ja nicht gesehen und dann womöglich gefangen genommen werden kann. Warum sollte sie sich sonst so lange unserer Gegenwart entziehen? Diese Übung vollbrachte sie noch ein paarmal bis mehrere Stunden vorüber waren und unser Reiseplan neu berechnet werden musste. Auch andere Episoden meines Aufenthalts in Frankreich sprechen diese Sprache, sodass ich zum Schluss kommen musste, dass es also auch die Franzosen sind, die Zeit mit Leichtigkeit auf ihren Herzen tragen und sich nicht in quälende Bande begeben, jedenfalls solange andere warten dürfen. Den drei Polen und mir sollte dieses Ereignis jedenfalls eine Lehre gewesen sein und so nahmen wir uns auf der weiteren Reise in Acht vor etwaigen Angaben und Versprechen und bewiesen uns als immer geschickter werdende Vereitler solcher zeitlicher Verzögerungsversuche.

Nun spielt sich aber die Geschichte, die ich hier erzähle, ja unter Deutschen in Deutschland ab, das Land der Pünktlichkeit. Das Land der immer Korrekten. „Deutschland“ und „exakt“ sind im Ausland Synonyme. Aber im Arzt-Zeit-Kontinuum herrschen solche Kriterien wie Pünktlichkeit nicht, denn hier geht es um die Sache. Hier geht es um Leben und Tod. Gerade bei dem hier erwähnten Krankenhausbesuch wurde ich vom Anästhesisten auf meine Frage hin, ob ich denn bei dieser Operation sterben könnte, was lediglich eine Scherzbemerkung war, in wüstentrockener Präzision und Ausführlichkeit darüber aufgeklärt, dass grundsätzlich jeder ärztliche Eingriff tödlich verlaufen kann. Ich bereute diesen kleinen Zwischenruf, denn der Arzt hatte bereits sehr viel meiner Geduld in Anspruch genommen. Und so wird im ärztlichen Bereich schnell aus „wenn Sie eine Stunde Zeit haben, können wir das jetzt gleich machen“ ein Gesamtaufenthalt von zweieinhalb Stunden, oder aus „ein klein bisschen Zeit“ ein Aufenthalt von fünf Stunden, die ich mich von Station zu Station, vor Arzt zu Arzt, von Pfleger zu Bürofachangestellter gedulden musste. Eine Tortour. Mein Hirn brannte. Mein Hirn brennt. Immer noch. Denn die Überraschung hatte mich hart im Griff. All diese Stationen meines Aufenthalts bedeuteten Warten – Geduld. Und davon habe ich doch so wenig. Ich muss damit haushalten. Für mich, für meine Lieben, für meinen Hund, für Begegnungen im öffentlichen Raum.

Und da sind wir auch schon bei des Pudels Kern. Denn nach dieser Odyssee von insgesamt sechs Stunden, einer Anreise von einer Stunde und dem erstmaligen Warten von einer halben Stunde, stand nun die Rückfahrt an. Und damit erneutes Warten, Gedulden. Und das, wo ich doch schon lange aus der Übung war, was das Fahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr angeht. Homeoffice, Corona-Lockdown, Aussätzigkeit usw. haben mich verweichlicht. Und nun bin ich hier. Allem wieder ausgesetzt. Nahezu ohne Schutzschild. Und werde weiter auf die Probe gestellt. Der Bus kam pünktlich, was auch wenn es nicht so wirkt, doch erwähnenswert ist. Busse scheinen also das deutsche Zeitversprechen einzuhalten. Nach nur wenigen Stationen hatte sich der Bus allerdings schon durch den Berufsverkehr so angefüllt, dass ich meinen Rucksack auf den Schoß nehmen, meine Schultern, um meine Nachbarin nicht ans Fenster zu quetschen, hochziehen und dem überaus lauten Gespräch eines Pärchens, das neben mir über den Gang saß, lauschen musste. Bereits als sie einstiegen, befanden sich die beiden schon in dieser hitzigen Unterhaltung und ich hoffte, sie würden sich nicht neben mich setzen, was sie dann leider nicht berücksichtigten. Ich bin kein Menschenfeind. Zu meiner Verteidigung muss ich einbringen dürfen, dass sich starke Kopfschmerzen androhten, da das stundenlange Geduldüben und die Stationstortour im Krankenhaus meine Nerven stark strapazierten und mich vergessen ließen, etwas zu trinken. Ich konnte es aber nicht mehr ändern. Die beiden wählten die Plätze neben mir aus, was gewiss keiner Arglist, sondern dem enormen Platzmangel im Bus entsprang. Anfänglich versuchte ich dem Gespräch keine Aufmerksamkeit zu schenken, aber schon nach kurzen fing ich Diskussionsfetzen auf, die keinen Reim ergaben, was mich leider veranlasste, den beiden Trompetenstimmen etwas genauer zuzuhören.

Die folgende Konversation ist bis auf wenige Ausnahmen von Sprachlichen Fehlerhaftigkeiten, der Lesbarkeit zuliebe weitestgehend bereinigt. Nur Weniges erhielt ich, damit sich das Bild entsprechend zeichnen lässt. Der Versuch der Abbildung des halleschen Dialektes, beziehungsweise dessen Unterart, derer diese beiden sich bedienten, im Geschriebenen, mag dem einen oder anderen vom Fach ungeeignet erscheinen, dient aber ausdrücklich der originalnahen Wiedergabe dieses Gesprächs und zeugt von meiner Liebe zum Halleschen. Ich selbst habe mir den Dialog mehrmals laut vorgelesen und kann bezeugen, dass es recht nah rankommt:

„Du mussd meor dringn, habch dor jesachd.“

„Abor ich dringe doch.“

„Ja, abor nich jenuch.“

„Na, du hast jesacht, ich soll viel dringn.“

„Richtch.“

„Und das du ich nu.“

„Ja abor has‘ du denn noch zwei für mich?“

„Ich hab vieor.“

„Wie ganns‘ du dennnoch vieor haam?“

„Na ich hab‘ ’n Sigsbäck jekoofd.“

„Na dann ganns‘ du doch nuor noch zweie haam.“

„Nee ich habe vieor.“

„Die hadd zuviel Zucker. Das is schlechd. Das is schlachd füor dich.“

„Überhaupd, warum willsd du zweie, wenn du vieor haam willsd?“

„Ich will vieor!“

„Abor gerade hassde doch noch zweie haam wolln!“

„Ich will vieor! Hassd du dennnoch vieor?“

„Ja.“

„Abor du hassd doch gerade noch jesaacht, dass du viere jedrungn hasd.“

„Hab ich ooch.“

„Abor dann gannsd Du doch keene viere meor haam!“

„Hab ich abor. Ich habe a Sigsbäck jekooft und habe vieor jedrungn.“

„Da hasde aber nur noch zweie.“

„Der Zuckor is füor dich jenauso schlecht wie füor mich.“

„Ja, richtch. Abor du tringsd zuviel.“

„Aber jerade hasd du doch noch jesachd, das ich nich jenuch dringe.“

„Du dringst zu viel vom Zuckor. Hasde nu noch vieor?“

„Ja.“

„Das jehd doch jarnich.“

„Doch!“

Hier begann mein Geduldfaden schon erst Risse zu zeigen. Die beiden drehten sich offensichtlich im Kreis und wollten das unbedingt auf dem Rücken der Mitreisenden austragen. Wer gewinnt den Nerventanz? Wer gibt als erstes auf und bricht zusammen. Einer der beiden oder einer aus dem Publikum?

„Abor dann has‘ du nich jenuch jedrungn.“

„Doch. Vieor.“

„Sach, wees‘ du überhaupt welches dadum wior denn heude haam?“

„Na, den zwölfden Märds.“

„Mensch, heude is der sechsundzwndichsde Januar. Wieso weesde dennnich welcher Dach heude is.“

„Heude is Middwoch, siehsde?“

„Richtich.“

„Siehsde?“

„Nee Mann, heude is nich Middwoch, heude is Freidag. Du bringsd mich ja jandz durcheinandor.“

„Deswejen hadd meine Chefin mich heude ooch beiseide genommen und zusammengeschissn! …“

Nun wurde es mir zu bunt. Erste Fäden brannten mir schon durch. Ich musste wissen, womit ich es zu tun habe. Ich wollte aber keinesfalls, dass die beiden mitbekamen, dass ich mich nach ihnen umdrehen würde. Also bemühte ich die List, des unverfänglichen aus dem Fensterschauens und Erblickens einer Besonderheit, die es mir erlaubt, meinen nach vorne gerichteten Blick mit deren Vorbeiziehen langsam um neunzig Grad nach links zu wenden, um damit dann einen Blick auf das Pärchen zu gewinnen. Ich erspähte also einen Anschein von Nichts durchs Fenster und folgte dem stoisch mit meinem Kopf, bis ich die beiden neben mir im Blick hatte. Ich stellte meinen Fokus von fern auf nah und war erstaunt, denn die vermeintliche Frau war ein Mann und der vermeintliche Mann war eine Frau. Die Stimmen passten quasi invers zu den Personen. Beide waren hochgradig beleibt und vereinnahmten achtzig Prozent des Raumes, den das Viererabteil bot. Die anderen beiden Reisen verschwanden nahezu unter deren Erscheinungen. Es handelte sich offensichtlich um Vater un Tochter. Der Vater schien sich um seine Tochter zu sorgen, dass sie wohl nicht genug trinke. Wie lieb. Ich war wirklich gerührt, denn vom Belauschen des Gespräches her konnte ich nicht darauf schlussfolgern, auch wenn der Wortlaut darauf hinwies. Der Ton war ein anderer. Wie man sich manchmal täuschen kann.

„… Der zeig ichs. Das lass ich mir nich biedn. Das saach ich dir. Die griegd noch was zu hörn von mir. Schade, dass mir da nich gleich was einjefalln iss. Aber nächsdes mal.“

„Na das will ich sehn. Du machsd ma lieber nüschd, sonsd gannsde dior gleich was andres suchn.“

„Nee, die brauch mich. Hm. Eijendlich nich.“

„Ich weiß ja nich. Lieber ruhig bleim. Aber ich hab dior doch jesacht, dass ich vieor haben will. Wieso hasde denn nur noch zwei?“

„Ich habe dior doch jesaachd, ich habe noch vieor…“

Hier traf mich ein kleiner Gedankenblitz. Warum hat er sie denn gefragt, welches Datum wir denn heute hätten. Diesen Gedanken lies ich allerdings genauso schnell los, wie die beiden es getan hatten. Die nervenzerreißende Konversation befand sich ja in windeseiligem Vorwärtsschritt und ich wollte keinesfalls den Faden verlieren.

„… Ich hab doch vieor.“

„Neeeeeeiiiiiiin.“

Vater schien die Geduld zu verlieren. Lachte aber dabei herzlich. Ich verstand die Welt nicht mehr.

„Ich hab a Sigsbäck jekooft und habe vier jedrungn. Also sind noch vieor übrig.“

„Neeeeeeeiiiiin.“

„Doooooohoooooch.“

„Innem Sigsbäck sindoch sechse dinne. Un‘ wenn du viere jedrungn hasd, dann sind da nur noch zweie dinne.“ Daraufhin schweifte der Blick der Tochter ab, um den philosophischen Gedanken, die beim Versuch der These des Vaters eine rechnerische Chance zu geben, in ihrem Kopf Saltos auf einem Drahtseil vollführten, mit der hinter Congnacschwenkern versteckten Optik zu folgen.

Mittlerweile hörte der ganze Bus zu. Es war spannend, wie die beiden diese Krux aufzulösen versuchten. Ich rechnete schnell noch an einer Hand nach, was es bedeutet ein Sixpack zu kaufen, davon vier zu trinken, um dann noch vier zu haben. Ich war nie gut in Mathe. Und auch jetzt kam ich nicht drauf. Also schnell weiter hinhören. Meine Geduld war beinahe am Ende. Aber ich kann die beiden nicht aus dem Fenster werfen, ohne vorher zu erfahren, was das Geheimnis ist.

„Du weesd doch, ich wollde auch vieor haam.“

„Hab ich doch.“

„Aber als ich jesachd habe, du sollsd meor dringn, hieß das doch nich Fanda. Wessde wieviel Zuckor dadrinne ist? …“

„Aber ich dringe ja nur zweie am Daach.“

„… Da mussd du bald mit Insulinspritzen anfangen, und was weeß ich noch.“

„Nee das brauch ich nicht.“ lachte sie aus ganzem Herzen und laut in den Bus hinein.

„Hasde dennnoch zweie füor mich?“

„Ich denge da is zuviel Zuckor drinne! …“ lachte sie nochmals aus ganzem Herzen. Ihr Vater wirkte ein wenig verzweifelt. Ob es allerdings an der Tatsache lag, dass sie nicht verstand, dass das Ganze sehr gesundheitsschädlich ist oder ob es eher dem geschuldet war, dass er nicht genügend abbekommen würde, war nicht klar zu erkennen.

„… Ich hab noch vieor.“

Offensichtlich war die Tochter mit einer Matheschwäche gestraft, die sich gewaschen hatte. Ich begann das Gespräch langsam nicht mehr amüsant zu finden, da ich es meiner Geduld zuliebe gern gesehen hätte, dass es von der Stelle kam, als es doch nochmal eine neue Wendung nahm.

„Aber hasde nich jesaachd, das wäre Zidrone? Fanda is doch Orange. Zidrone ist Schbreid.“

„Wirklich? Ich dachde, ich hadde Fanda Zidrone.“

„Nee, Fanda is Orange und Schbreid is Zidrone.“

„Wirklich? Ich dachde, ich hadde Fanda Zidrone.“

„Nee, is Orange. Gannsde mior gloom.“

„Wirklich? Ich dachte, ich hatte Fanda Zidrone.“

AAAAAAH … Nun wurde es mir zu viel. Meine Geduld war am Ende und ich war auch nicht sicher, ob es denn nicht von Fanta auch eine Zitrone gebe, die dann eben einfach nicht so orange gefärbt, sondern eher gelb gefärbt ist … STOPP! Ich implodierte nun, ertappt beim selber Mitraten bei einem Thema, was mich nicht im entferntesten interessierte. Was eine solche Situation aus einem macht. Zwanzig Minuten durfte ich dieser eloquenten Konversation lauschen. Zwanzig Minuten Geduldüben. Zwanzig Minuten, die härter waren als die Stunden zuvor im Krankenhaus.

Als wir endlich am Umsteigepunkt angekommen waren, fühlte ich wie in mir reines, pures, kindliches Glück aufstieg. Ich würde erlöst werden. Auf der restlichen Fahrt würde ich einen anderen Platz suchen. Die Straßenbahn würde mehr Platz bieten. Und so tat ich es auch. Ich antizipierte, die beiden wären lauffaul und würden die erstbesten Plätze an der ersten offenen Tür nehmen. Und so ging ich einfach eine Tür weiter und installierte mich dort. Und ich behielt recht. Die beiden stiegen durch die erste Tür ein und nahmen die erstbesten Plätze in deren Nähe ein und führten dort ihr Gespräch fort. Laut und in kreisenden Gedanken.

Aber warum bin ich nur eine Tür weitergegangen? Warum nicht ans andere Ende des Wagens, wo ich sicher sein konnte, nichts von deren Gespräch, nicht einmal deren Stimmen zu hören? Stattdessen hier, wo ich immer noch Gesprächsfetzen aufschnappte. Welcher Teufel steckte in mir, dass ich mich selber so quälte?

Aber das war es nicht. In mir schlummert eine gute Seele. Ich begann mich also ein wenig zu entspannen, fühlte in mir aber eine Art Verantwortung den beiden gegenüber aufsteigen. So als ob ich mich bereithielt, ins Gespräch einzuspringen, wenn sie ins Stocken gerieten, sich zu sehr verhedderten oder um sie zu verteidigen, wenn andere die beiden durch Ruherufe ungezogen zur Raison bringen wollten. Aus der Ferne waren die beiden lustig anzusehen. Sie alberten nicht, das war offensichtlich. Ihre Unterhaltung war ernster Natur. Dennoch lachten sie über ihre Missverständnisse. Die beiden waren so amüsiert von sich selbst, dass es aus der Ferne die reinste Wonne war, ihnen bruchstückhaft zu folgen, die sich zur Bizarrheit verzogenen Gesichter der vom Regen erwischten, klitschnassen Insta-Queens mit ihren ehemaligen Betonhaaren und nachgemalten Augenbrauen zu beobachten, die pikierten Gesichter der Öko-Moms und -Dads, die sich so offen und tolerant geben, zu inhalieren, zu genießen, wie diese beiden wie eine Insel im Fluss vom Wasser umspült werden. Nur das Pärchen ist scharf. Alles andere verwischt in der langen Belichtungszeit. Meine Kopfschmerzen sind abgewandt. Ich höre, wie die beiden zur Lösung kommen, sie kauft einfach noch ein Sixpack. Meine Geduldsübung war erfolgreich. Ich kann jetzt nachhause gehen. Die Bahn kommt an meiner Haltestelle an. Ich steige aus und bleibe noch so lange stehen, bis sie wieder anfährt und winke den beiden innerlich Aufwiedersehen.

Beklommenheit im S-Bahnsitz

Ich wende mich ab und weiß, was ich zu tun habe. Es ist seit langem wieder soweit. Ich beginne zu schreiben …

Es ist ein Tag wie jeder andere. Fast. Heute fahre ich mal wieder mit der S-Bahn rüber nach Leipzig. Eine Rarität, die sich aus einer Mischung aus Widerwillen und Freude zusammensetzt. Überraschenderweise läuft alles glatt. Ich schaffe meine Bahn. Die Bahn fährt pünktlich ab. Auch das ist eine Rarität. Der Onlineticketkauf hat auch funktioniert. Ich hatte Netzabdeckung. Stadt. Geht noch. Alles ist gut.

Nachdem ich mich in meinem Sitz niedergelassen habe, nehme ich mein Buch zur Hand und beginne dort weiterzulesen, wo ich heute früh um fünf Uhr aufgehört habe, um noch ein paar Minuten vor dem Aufstehen zu schlummern. Nach einer Weile spüre ich eine gewisse Steifheit in meinem Nacken, eine unbewusste Verkrampfung im Schulterbereich. Zieht es wieder? Angst macht sich breit. Ich bin im Alter des Zuges angekommen. “Ich habe Zug bekommen.” ist einer meiner gefürchtetsten Sätze, da sie Ausdruck nachhaltig unüberwindbarer Schmerzen sind, die nur durch Bettruhe, die mir zwar während einer Arbeitswoche zu passe käme, aber nicht gerade heute, zu beheben sind. Ich spüre um mich und kann keinen Zug, nicht einmal den geringsten Lufthauch wahrnehmen. Nein, Zug habe ich nicht.

Unbescholten wie ich bin, beginne ich mich umzuschauen, da sich meine Erstarrung nicht lösen will, und erblicke zwei Sitze und eine Gangbreite rechts von mir entfernt einen jungen Mann, der sich wie ein Affe mit animalisch gekrümmten Fingern beidhändig, zehnfingrig den Hals auf und ab kratzt. Einen Augenblick nur – aber einen Augenblick zu lang – verharrt mein Blick bei diesem zoologischen Schauspiel, das einen tiefroten Hals und aus ihren Höhlen tretende Augen zur Kulisse hat, bis ich mich von mir selbst ertappt fühle und für meinen eigenen Geschmack viel zu schnell, hastig und kantig in mein Buch drehe. Das Buch, das ich ab jetzt nur noch sehe. Das Buch, das ich nun nicht mehr lese. Meine Augen wandern auf den Seiten von rechts nach links und dabei langsam Zeile für Zeile nach unten, ziehen dabei aber nur noch die Druckerschwärze, nicht doch die Buchstaben, Wörter und deren Bedeutung in mich hinein. Zwischendurch wandert mein Blick durch die Peripherie meiner Augen wieder nach rechts. Der Kopf bleibt starr auf das Buch gerichtet, als würde ich es lesen. Meine Augen gehören nicht mehr zu mir. Sie sind entkoppelt. Jetzt kratzt er seinen Unterarm. Seine Klauen krankhaft gekrümmt, verwinkelt, die Nägel in die Haut gepresst als wolle er seine Haut abstreifen. Hoch runter hoch runter. Der Arm wird gedreht. Jetzt ist die Unterseite dran. Hoch runter hoch runter. Armwechsel. Hoch runter hoch runter.

Mir schnürt sich die Kehle bei den Erinnerungen an die Berichte vom vermehrten Auftreten der Krätze in unseren Breitegraden zu. Ist Krätze durch die Luft übertragbar? Sitze ich wieder einmal direkt unter dem Luftschlitz der Klimaanlage, die mir sonst immer eine Lungenentzündung bereitet und habe seine Krätze schon inhaliert? Rechts abgesaugt, links ausgespuckt. Er gibt, ich nehme. Habe ich hier schon etwas angefasst? Ich gehe gedanklich meine Handgriffe beim Besetzen des Platzes durch. Ich kann mich beruhigen. Ich habe nichts außer mich selbst angefasst. Nun gut, das mag jetzt eigenartig klingen. Lassen wir das … Ich habe nichts in der Bahn angefasst, das ist was zählt.

Mein Blick wandert wieder beruhigt von letzterem Gedanken aber dennoch nervös über die Buchseiten. Mechanisch blättere ich eine Seite weiter. „Ich muss das alles wieder zurückblättern“, denke ich. „Merke Dir, wo du warst!“ Umrisse in meiner rechten Blickecke zeigen wie sich der Körper des jungen nicht ungepflegten, doch auch nicht überhygienisch aussehenden Mannes, im Sessel streckt, um die Hüfte zu heben. Das Becken nach oben. Mein Körper lehnt sich ungewollt weiter nach links. Weiter von ihm weg. Mein Kopf bildet nun bald einen Fettfleck, einen Schweißfleck an der Fensterscheibe. Seine Hand wandert unter das T-Shirt und kratzt nun die Bauchdecke. Quer. Von Flanke zu Flanke. Ich spüre nahezu, wie der Bauchnabel, durch die sich tief in die Bauchdecke grabenden Finger, aufgerissen wird und des Mannes Frühstück zutage tritt.

Ein Jucken im Nacken manifestiert sich. Jetzt auch der Rücken. Hypochonder. Da ist nichts. Das bildest Du Dir nur ein. Die letzten eineinhalb Jahre der ständigen Angstinjektion haben bei mir Wunder gewirkt und zeigen sich nun in ständiger Infektionsgefahrermittlung.

Ruckartig, nahezu krankhaft, krampfhaft fährt sein Becken wieder auf den Sitz. Er beugt sich vor. Jetzt ist der untere Rücken dran. Wäre er nicht stumm, hörte man ihn vor Erleichterung und zeitgleicher Peinigung stöhnen. Er schmeißt sich gegen die Rückenlehne. Sein Kopf reckt er gen Wagenhimmel. Fleht er zu Gott?

Meine Gedanken kreisen um Ansteckung. Niemals Bauchfrei Bahnfahren. Du kriegst die Krätze. Als Kind haben wir das gesagt, wenn wir uns aufregten, wenn etwas nicht geklappt hat. Heutzutage hat dieser Satz einen bisher ungeahnten Wahrheitsgehalt.

Ich versuche mich wieder auf mein Buch zu konzentrieren. Die Zugfahrten sind die wenigen Momente, in denen ich nicht todmüde lesen und somit die Texte besser aufnehmen kann. Und tatsächlich hat mein Verstand meinem Körper klarmachen können, dass alles in Ordnung ist. Kratzen ist normal. Kratzen ist gut. Kratzen TUT gut. Ja…, wie gerne kratze ich mich. Hier und da. Auf den Rippen, unterm Fuß, zwischen den Schulterblättern. Zwischen den Schulterblättern. Erlösung. Oben und unten. Kreisförmig. In langen Bahnen. Ja, diese Erleichterung. Das Nachspüren. Die gut durchblutete Haut. Neulich habe ich von meinem Orthopäden Kratzen verschrieben bekommen. Damit soll ich meinen Tennisellbogen behandeln. Ist das nicht klasse? Kann man seinen Tennisellbogen durch Kratzen der Bauchdecke, des Rückens und des Halses behandeln? Wer weiß, was man durch Kratzen dieser Stellen alles behandeln kann. Kratzen ist jedenfalls in Ordnung, auch wenn es, wie von meinem Mitfahrer, in der Bahn durchgeführt, obszön anmutet. Ich lese. Alles gut. Meine Gedanken sind jetzt wieder beim Buch.

Ich spüre, dass rechts Ruhe eingekehrt ist. Eine unbewusste Kopfdrehung, wahrscheinlich nur eine letzte Prüfung, die mir Gewissheit verschaffen soll, dass auch wirklich alles in Ordnung ist, eröffnet mir nun den Blick in ein Geschehen, das mein soeben verspeistes Frühstück in Bewegung setzt. Aufwärts. Wie ein Bergsteiger. Langsam und qualvoll. Des jungen Mannes linke Hand wandert am vormaligen Ziel, dem Hals, vorbei zum Kopf. Stoppt auf Kinnhöhe. Ein Stückchen höher. Die Lippen öffnen sich. Der Unterkiefer wird leicht hervorgefahren. Die unteren Schneidezähne stellen sich aus wie die Krallen einer Mistgabel. Erst kommt der kleine Finger dran. Der Nagel steht hervor und die unteren Schneidezähne fahren wie ein gut geschärfter Schneeschieber darunter, um den von den Unterarmen, von der Bauchdecke, vom verschwitzten unteren Rücken, vom Hals aufgesammelten Belag zu bewegen, zu schieben, zu einem kleinen Haufen, um anschließend von den oberen Scheidezähnen in perfekt koordinierter Maschinenchoreografie in die Mundhöhle befördert zu werden. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie der Haufen nun die verschiedenen Zwischen- und Fallstationen im Inneren des Apparats durchläuft. Die Lippen schmecken nach. Der Ringfinger kommt als nächstes dran. Mittelfinger. Zeigefinger. Nun kommt die Rechte. Ein zweites Frühstück. Ich blicke zu lange hinüber, bis ich feststelle, dass, wenn ich weiter bei diesem zweifelhaften Genuss zusehe, ich selbst bald ein zweites Frühstück haben werde. Sauer. Bitter.

Ich wende mich ab und weiß, was ich zu tun habe. Es ist seit langem wieder soweit. Ich beginne zu schreiben …

Neues Video: Gänsehaut

Wir freuen uns, Euch das Video, das wir im Rahmen eines Liedermacher’innen Wettbewerbs zum Thema Gänsehaut aufgenommen haben, zu präsentieren.

Es ist eine Platte geworden – REVOLUTION, das Album ist da!

Wir haben gute Neuigkeiten: Ihr könnt ab sofort unser Album „Revolution“ als Vinyl kaufen. Außerdem könnt Ihr es digital auf diversen Plattformen hören bzw. für Euer Archiv erwerben.

Nach all den Vorbereitungen und dem Warten der letzten Monate sind nun unsere Platten bei uns eingetroffen. Seit dem 7. März ist unser Album auch online erhältlich.

Wir danken allen Unterstützern gemeinsam, dass sie an das Projekt glauben. Mittlerweile sollten sie alle ihre Dankeschöns erhalten haben oder in diesen Tagen per Post und persönlich bekommen. Danke an Matthias und Ralf für Eure Beweisbilder. Wir wünschen allen Viel Freude beim Hören.

Hier noch ein paar Erklärungen zum Album: Wir haben uns bewusst für Arrangements ganz nah an unserer Liveperformance entschieden. Damit geben wir dem Hörer ein Stück unseres gemeinsamen Live-Erlebnisses nachhause. Die Auswahl der Stücke spiegelt auch unsere Liveabende wieder, die von humorvoll und schwungvoll bis ernst und sehr ruhig changieren. Da die Musik aber auch verpackt werden muss, haben wir uns für eine Gestaltung entschieden, die sich nicht auf die Glorifizierung unserer Personen konzentriert. Leider haben wenn wir uns auf der Rückseite nicht ganz daran halten. Die Front-Cover-Gestaltung stammt aus der Feder von Nele Hatoum, die, wie der aufmerksame Beobachter entdecken und erkennen wird, Worte und Bilder, die aus den Songtexten stammen, im explosiven Revolutionsgewirr versteckt und miteinander verflechtet. Jeder Songtext auf der Innenhülle enthält wiederum ein Element daraus.

Viel Spaß beim Lesen, Suchen, Hören und Anschauen …